Принципы организации послеуборочной обработки зерна

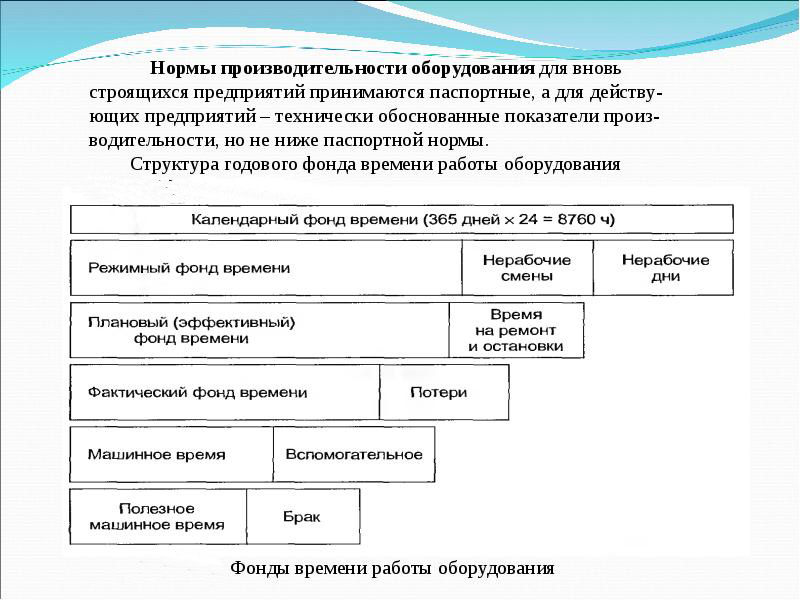

Экономические расчеты и практика показывают, что зернопроизводителю, как правило, выгодно обработку и хранение выращенного зернового урожая проводить у себя в хозяйстве. В условиях рыночной экономики при отсутствии собственной базы обработки и хранения урожая зернопроизводитель будет вынужден в уборочный период срочно сбывать зерно или семена по диктуемым ему низким закупочным ценам с риском не окупить затраченные средства и остаться в убытке. Выше головы не прыгнешь, поэтому общую производительность оборудования следует расчитывать с учетом важнейшего фактора – абсолютного и фактического времени его работы.

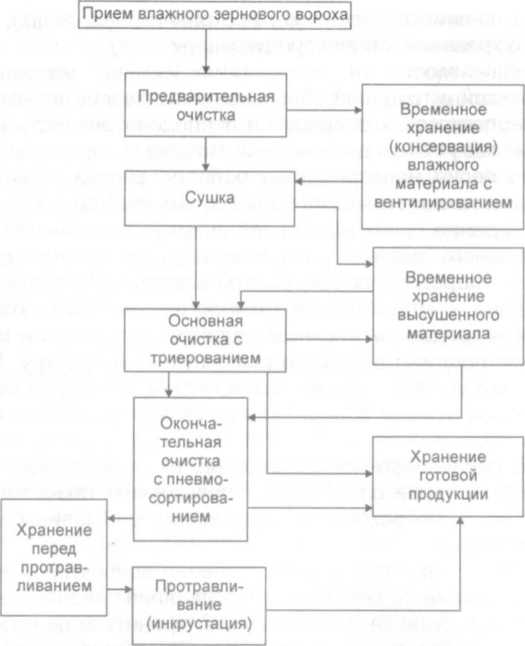

Выбор зернопроизводителем технической базы для обработки и хранения зернового урожая зависит от многих факторов – культуры и назначения поступающего от комбайнов исходного материала, его объемов, состояния по влажности и засоренности, финансовых и трудовых возможностей хозяйства и т.д. и т.п. Основными технологическими операциями при поточной послеуборочной обработке влажного зернового вороха являются предварительная очистка, временное хранение (консервация) влажного материала перед сушкой, сушка, временное хранение высушенного материала, основная очистка с триерованием, специальная обработка семенного материала (окончательная очистка, пневмосортирование, протравливание, и др.), долгосрочное хранение готовой продукции.

В зависимости от назначения урожая, материально-технической и трудовой обеспеченности хозяйства количество технологических операций и последовательность их проведения могут быть различными. Например, при продаже товарного зерна непосредственно после уборки может быть применен технологический вариант, который предусматривает проведение предварительной очистки, временного хранения влажного зерна, сушки и повторной предварительной очистки – перед продажей. Другой вариант обработки товарного зерна – «двухэтапная технология», которая позволяет повысить продовольственные качества материала и обеспечить для продажи выгодную рыночную конъюнктуру. В этом случае высушенное зерно помещают на некоторое время в хранилище, а затем доводят его до базисных кондиций путем окончательной очистки. При хранении сухого зерна происходит его послеуборочное дозревание (в течение одного-двух месяцев), которое способствует повышению таких товарных показателей, как всхожесть, содержание клейковины, объемная масса и т.д.

«Двухэтапная» технология особенно эффективна при обработке семенного материала. Прошедшие предварительную очистку и высушенные семена могут храниться до года и более. За это время в благоприятных условиях (без производственной напряженности) они подвергаются окончательной очистке. Возможны и другие технологические варианты послеуборочной обработки влажного вороха зерна и семян. Однако в любом случае операции предварительной очистки, временного хранения влажного материала и его сушки являются обязательными. Эти технологические операции проводят в сжатые сроки (как правило, в течение уборочного периода), они представляют собой первый, наиболее ответственный этап послеуборочной обработки влажного зернового вороха и нуждаются в более подробном рассмотрении.

Система технологических операций послеуборочной обработки зерна и семян

Поступающий от комбайнов зерновой ворох взвешивают, определяют качество материала и разгружают в приемные устройства. Конструкцию и вместимость приемных устройств выбирают с учетом ожидаемой влажности и засоренности вороха и темпов его поступления. Ворох повышенной влажности и засоренности при отсутствии средств вентилирования может храниться всего несколько часов. Во избежание самосогревания и порчи он должен быть подвергнут немедленной предварительной очистке. Для этого используют специальные высокопроизводительные воздушно-решетные машины – сепараторы, скальператоры. За один пропуск машина должна выделить не менее половины примесей, содержащихся в исходном материале. Обязательным является выделение мелкой примеси. За счет удаления этой примеси несколько снижается влажность вороха (на 1,5-2%), повышается его биологическая стойкость, улучшаются физико-механические свойства (сыпучесть, скважность и др.). Производительность машин предварительной очистки должна быть в 2-3 раза выше среднесуточного поступления зернового вороха и производительности зерносушилки.

При неблагоприятных погодных условиях производительность зерносушильного оборудования может оказаться недостаточной для того, чтобы просушить весь объем зернового материала, поступающего с поля. В этом случае приходится снижать темпы уборки, что может привести к большим потерям урожая. В тракторном прицепе или кузове автомобиля, а также в приемном бункере материал повышенной влажности (как уже указывалось) без порчи может находиться лишь в течение нескольких часов. Поэтому, как правило, влажное зерно или семена после предварительной очистки направляют в емкости для временного хранения, оборудованные вентиляторами. В качестве таких емкостей используют бункеры активного вентилирования, или приемные бункеры, оснащенные аэрожелобами. В вентилируемых емкостях зерно можно хранить в течение нескольких суток. Кроме предохранения урожая зерна от порчи, вентилируемые емкости позволяют «сгладить» поступление зернового вороха с поля на обработку и обеспечить равномерную загрузку зерносушилки материалом и ее работу при перерывах в уборке урожая или в ночное время.

Чем больше вместимость компенсирующих емкостей, тем меньшей производительности может быть выбрана сушильная установка и тем равномернее будет ее загрузка в уборочный период. Однако чрезмерное увеличение вместимости «конусников» приводит к дополнительным затратам на их сооружение и эксплуатацию. В поточных зерноочистительно-сушильных комплексах и семяобрабатывающих линиях вместимость компенсаторов должна составлять 10-15% от количества обрабатываемого за сезон зерна (10% при обработке продовольственного зерна и 15% – семян). Производительность зерносушильной установки при этом должна быть на 20-25% выше среднесуточного поступления зернового вороха за уборочный период.